「お墓は人の〝逆ふるさと〟になれると思います」

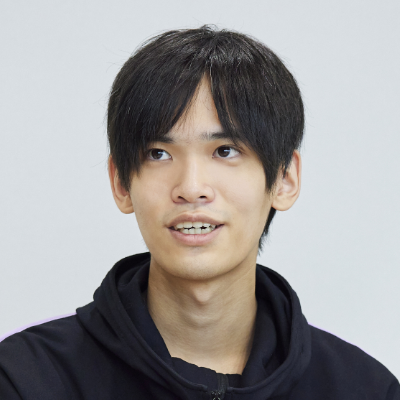

そう語るのは、日本唯一とも言われる〝墓地設計家〟の関野らんさん。かつて〝ふるさと〟は、多くの人にとって生まれてから死ぬまで暮らす場所でした。しかし今は移動手段の発達などにより、故郷どころか定住の地を決めていない人もいます。それでも「心のよりどころとなる場所は必要だろう」と語ります。

「都市空間が時の流れとともに変化しても、墓地という場所が変わることは少ないです。自分が眠るお墓を生前に選ぶ人が増えるなか、最後に眠る場所がずっと変わらないことは、心の支えにもなると思います」

お話を伺った場所は、関野さんが設計した「風の丘樹木葬墓地」(東京都八王子市)。手入れの行き届いた芝と清澄な水に囲まれた、美しい空間です。

©株式会社エスエス

「お墓は先祖代々、家族で受け継いでいくものでした。ご先祖様が眠っていると思うと、長い歴史の中に自分もいると実感できるのは素晴らしいことです。私が設計するお墓は〝個別性・連続性・全体性〟がキーワード。人間は一人ひとりかけがえのない存在であると同時に、周りの環境や人とつながりを持って生き、長い歴史の中では祖先から子孫へと続く一部でもある。そして、地縁血縁にかかわらず前の世代がいたから今、自分たちの社会がある……。そんなことを、お墓を通じて100年、1000年単位で感じてもらえればと思っています」

関野さんが、お墓の設計と並ぶ課題と言うのは「新しい弔いの形」の提案。「たとえばスマホに故人の写真を映し、その方と向き合う時間をつくるのも一つの弔いの形」と、関野さん。

「今、一番重要と思っているのは、ネット上で知った方の死との向き合い方。SNSでは身内に言わないようなことを書き込む人もいて、心理的に家族より身近な場合もあります。そんな方が突然亡くなったとき、弔うすべがないというのは問題です。実際に会ったことがないと悲しい気持ちをリアルで吐き出しにくいですが、消化しないのはよくないので、残された側の悲しみを癒やす方法は今後も検討していきたいです」

もっと先の未来、お墓はどんな存在となるのか。そんな思いから「これからの地域との関わり方や、お墓のあり方」をたずねたとき、関野さんが見せてくれたのは以前、芸術祭に出品したアートの映像でした。観客が小さな明かりを手にし、亡くなった方を思い起こしながら小道を歩くという温かな作品。

「たとえばこんな場所が、渋谷のビルの最上階にあってもいいと思うんです。都会のど真ん中にある、静謐な空間。死者を思うでもいいし、ただ自分と向き合う時間が欲しいというだけでもいい。そしてもう一つ、あってほしいのは宗派の垣根を越えた墓地。『風の丘』のように大規模なものは、どのお寺でも存続できるものではないですが、 その地域のお寺が協力すれば可能です。たとえば、里山のような美しい場所に宗派を超えた墓地を造り、みんなで守っていく。2041年には、そんなお墓を設計してみたいです。生き方にこだわる人は死に方にもこだわるのでお墓も自己表現として色々な形があるといいですね。近くには温泉や宿泊所があって、家族みんなでお墓参りにやって来る。プロジェクションマッピングや音楽のような最先端の演出も駆使して、他の人と共有しながら内面と向き合う、そんな大事な場所になっていてほしいです」