宇宙を見つめたからこそ見えた、地球の豊かさ

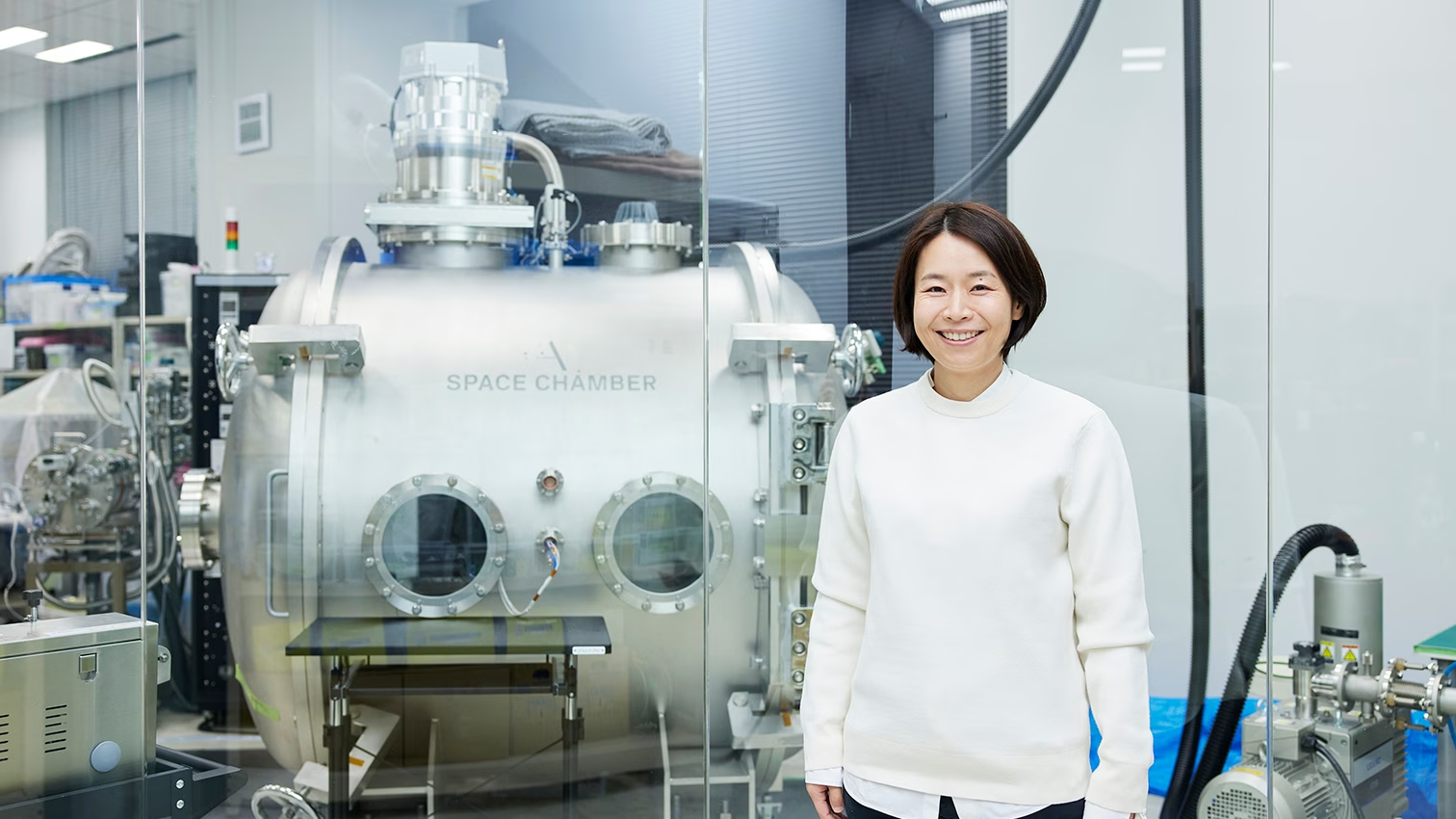

少しずつ聞き慣れてきた「宇宙ビジネス」という言葉。GPSや通信など、リモートセンシング技術によって、私たちの生活はより便利になりました。そんな宇宙ビジネスの一つに、「夜空に人工流れ星をつくりたい」と本気で取り組む会社があります。星空の美しい鳥取県に生まれ、宇宙に魅了された岡島礼奈さんが立ち上げた株式会社エールです。

「変わったことをしている会社だな、と思われたことでしょう。しかし、弊社の本当の目的は、科学の発展に寄与すること。エンターテインメント要素を取り入れた人工流れ星(スカイキャンバス)事業は、科学への理解や親しみを深める布石です。もう一つの⼤気データ事業では、宇宙と地球の両方から取得したデータを掛け合わせることで、気候変動の原因解明や解決策の立案に役立てることを目指します」

こうした取り組みのなか、宇宙から地球を見つめ直すことで、岡島さんは地球へのある思いに気がつきました。

「気候変動の問題以外に、さまざまな民間企業が科学技術を使って火星移住の可能性を探っていますが、その科学技術で環境破壊などの問題も解決できると思えてなりません。火星で住みやすい環境を整えるよりも、地球を維持するほうが簡単なはずです。宇宙はとても広くて神秘的で、無限の可能性にあふれています。しかし、今観測されている宇宙の中で、こんなに生命が豊かな星は、地球しかないのも事実なんです」

宇宙ビジネスをしているからこそ気づいた地球の尊さ。自然豊かな鳥取県に生まれ育ち、虫や動物との共存があたり前だったから、「そんな生活こそが、地球に生まれた者に与えられた楽しみなのではないか」と話します。

科学技術×人文学で未来のための変化を起こす

岡島さんは、科学技術を何のために使い、どのように普及させていくかを考えるうえで、人文学的な知識も重要になってくると話します。

「たとえば、科学技術を駆使してCO2の排出データを可視化したとしても、環境のために人間の行動や習慣を変えるには、人間社会への理解がないと難しいでしょう。データや科学的知識を正しく活用するためには、人間らしさや人情の機微を理解することが必要だと思います」

人類と自然が安全に生存できる地球の限界を示すプラネタリー・バウンダリーを超えつつある今だからこそ、「歴史を振り返って先人の知恵や言動を見習いながら、明るい未来を思い描く必要がある」と岡島さんは言います。「子どもたちにはすでにその能力があるはずなので、好奇心や冒険心を持って、それぞれが空想する楽しいほうへ歩んでほしい」と子どもたちにメッセージを送る岡島さんも未来に思いをはせます。「2041年には人類は月や火星を基地にして、太陽系の外に新たな生命を探しに行っているかもしれませんね」